地震前兆を追いかけつつ、発生との照合・検証を行っていると気がつくことですが、M7を越えるような震源が発生直前となっている場合、周囲の他の弱い地震が解放されなくなる現象の原因を考えています。これは通常「抑制現象」と呼ばれています。

直感的には、発生直前の震源付近において、断層に沿って雁行形状の細かいクラックが入り始め、このことで周囲の震源の圧力が一時的に緩解されることも考えられますが、細かなクラックだけで100キロ以上離れた震源に影響が及ぶとは考えにくく、では、どういうメカニズムで「嵐の前の静けさ」が起きるのかと首を捻っていました。

私の頭で唯一、説明らしきストーリーができたのは、量子力学で研究されている、超ひも理論。この世界で語られる、「素粒子はひもの形状、振動数のバラエティー」「ひもで丸められて広がっていない高次元空間(カルーザ-クライン理論)」などによるものでした。

以下、ほとんど妄想の世界ですが、おつきあいいただければ幸いです。

2. 我々の住む時空間は、時間1次元+空間3次元の合計4次元とします。

3. 上記の空間には、超ひも理論により、ひもによってまるめられ、我々には見えなくなっているカルーザ-クライン理論による高次元空間(カラビ・ヤウ空間)が普遍的に存在するものとします。この空間の大きさは、現在の学説により、プランク長さを基準としてそれ以上あるものも存在するとします。(学説によっては1ミリ程度)

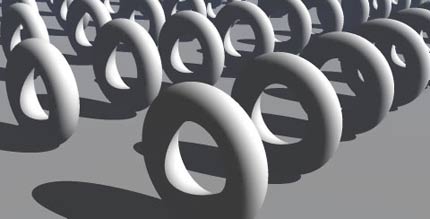

3. 上記の空間には、超ひも理論により、ひもによってまるめられ、我々には見えなくなっているカルーザ-クライン理論による高次元空間(カラビ・ヤウ空間)が普遍的に存在するものとします。この空間の大きさは、現在の学説により、プランク長さを基準としてそれ以上あるものも存在するとします。(学説によっては1ミリ程度)画像は、穴の空いたドーナツ型に巻き上げられた二つの次元を示す概念図です。

5. 地震発生は、彗星などのごくわずかな重力変化にも影響を受けるものとします。

6. 素粒子は、超ひも理論により、閉じて環状になったひもが重力メッセンジャーであるグラビトン、開いたひもはその他の素粒子とします。

1. 通常、地震を起こそうとしている震源がある場合、震源付近のピエゾ電流による電磁力、岩盤が圧縮されたことによる微小な重力変化により、空間にわずかな変形が発生するものと思われます。

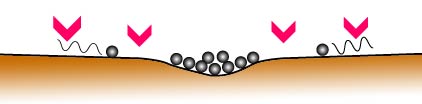

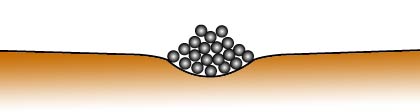

2. 空間の変形は、我々には認識できませんが、3次元に置き換えると平面の「へこみ」に例えられ、ここに未発見の素粒子である、磁気単極子モノポールや重力子グラビトンが徐々に集まることが考えられます。

ただし、モノポールやグラビトンは理論で存在が強く意識されながらも発見されないことから、前提条件の3に記した、我々の目には見えない、まるめられた高次元空間内に収まる(引っかかる)ものと仮定します。重量的には我々の空間に影響を与えるものの、見えない存在となります(ダークマター?)。

ただし、モノポールやグラビトンは理論で存在が強く意識されながらも発見されないことから、前提条件の3に記した、我々の目には見えない、まるめられた高次元空間内に収まる(引っかかる)ものと仮定します。重量的には我々の空間に影響を与えるものの、見えない存在となります(ダークマター?)。

3.震源の空間のへこみには、他の素粒子と比べて桁違いの重量を持つモノポールと重力メッセンジャーのグラビトンが集まると考えます。これを概念的に描くとイラストのような空間のへこみに積み重なった素粒子の山になります。

素粒子はひもであり、上で説明したように、カラビ・ヤウ空間に引っかかっており、不可視のものですが、ここでは便宜上可視のただの丸い粒として表現します。

素粒子はひもであり、上で説明したように、カラビ・ヤウ空間に引っかかっており、不可視のものですが、ここでは便宜上可視のただの丸い粒として表現します。

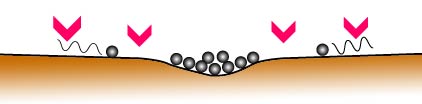

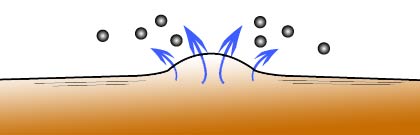

2. この大きな空間のへこみにより、周囲の通常震源の空間についても大型震源による傾斜が到達します。

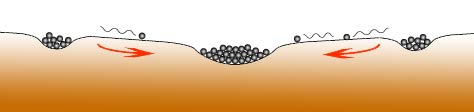

3. 通常震源自身の空間のへこみは変わりませんが、傾斜が生じることにより、集まった重量素粒子は積み重なり切ることができず、大形震源のへこみへこぼれて行ってしまいます。

4. このため、大型震源の周囲の通常震源には、岩盤の圧力を高める「重し」が集まり切らず、解放されなくなります。

以上のようなメカニズムを考えてみましたが、私の頭では、これ以外のメカニズムを思いつきません。「こうではないか」と違うメカニズムを考えついた方がおいでになりましたら、ぜひ教えて下さい。